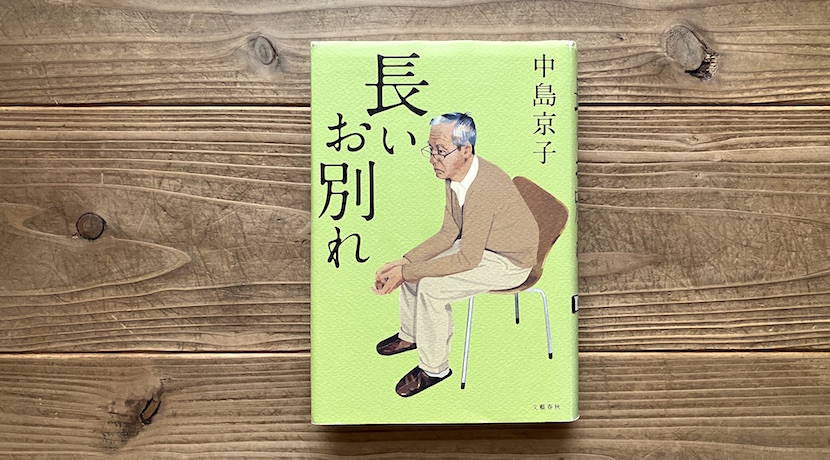

中島京子著『長いお別れ』(文藝春秋2015年5月発行)を読んだ。

姉が「6年前に読んだときはピンとこなかったけど、再読したらすごくよかった」と勧めてくれたからだ。

たしかに私たちにとっては今がタイムリー。味わい深い小説だった。

というのも、この小説には、認知症がすこしずつ進んでいくお父さんの様子が描かれているのである。もし、認知症の父と暮らすようになった昨年8月よりも前に読んでいたら、「なんだろう、このディテールは?」と真意をつかみかねることが多かったかもしれないし、「やだ、こんな風になっちゃうの?」と少なからず不安が湧いてきたかもしれない。

だけど、まさに認知症が進行中の父と生活しながら一年が経ち、やっと彼の不安や怒りや戸惑いへの対応にも慣れ、ケアマネさんやデイサービスのスタッフさんたちに支えていただきながら、おおむね明るく笑って毎日を過ごせるようになってきた今だからこそ、お父さんの言動のあれこれを読みながら「あるある!」と大受けして共感しまくりで一気に読めたのだと思う。

だんだんと言葉を失って体も動かなくなり、最期に至る過程には学ぶことも多かった。

『長いお別れ』のお父さんは、かつて中学校の国語の先生だった人で、区立中学の校長先生や図書館の館長も務めた。生真面目で、漢字や古文や俳句に精通し、人との交流においても誠実な人柄だっただけに、認知機能が欠けていくにつれての言動のズレが際立つのであるが、そのズレのひとつひとつのおかしみが似ているのである、やはり生真面目な銀行員だったうちの父と(おそらく多くの認知症のお父さんと共通するのだろうが)。

小説の主な登場人物は、東京近郊の自宅でお父さんと同居しているお母さん(お父さんの妻)、夫の仕事の都合でカリフォルニアに在住している長女、千葉の佐倉で姑と同居している次女、独身のまま都心に暮らしフリーランスでフードコーディネーターをしている三女、そして長女と次女の息子である孫たちだ。

登場人物それぞれに自分の生活があり、それぞれのライフステージや年齢なりの悩みを抱えていて、お父さんを巡る小事件・珍事件に居合わせたり巻き込まれたりするなかで、お父さんの認知のズレに戸惑いながらも「お父さんらしさ」に諭されたり癒やされたり勇気づけられたりする。

正気でいるつもりの私たちの常識は自分たちが思っているほど確かなものではなくて、ズレたりボケたりしているように断じがちな認知症の人の言動に触れることで、実は、不要な思い込みを外してもらっているのかも、という新鮮な実感が読むうちに広がってくる。

それは、現に父と暮らしながらおぼろげながら感じていたことでもあったのだが、著者がおそらく自身の実体験からすくいあげた感覚の表現に、読んでいる私の体験と感覚がひたひたと重なっていくのが心地よかった。中島京子さん、ユーモアのある素敵な作家さんだ(私なんぞが言うまでもないが)。

認知症が進むのは父にとって辛いことだろうし、できることなら、なるべく現状維持で過ごせる年月が長くなることを願っている私だが、『長いお別れ』の家族がそうしたように、最期を迎えるときまで「父らしさ」を見届けつつギフトを受け取っていきたいと思う。

認知症のお父さんってやっかいだけど、思いがけないギフトを届けてくれる存在なのかも

日々の楽しみ

日々の楽しみ