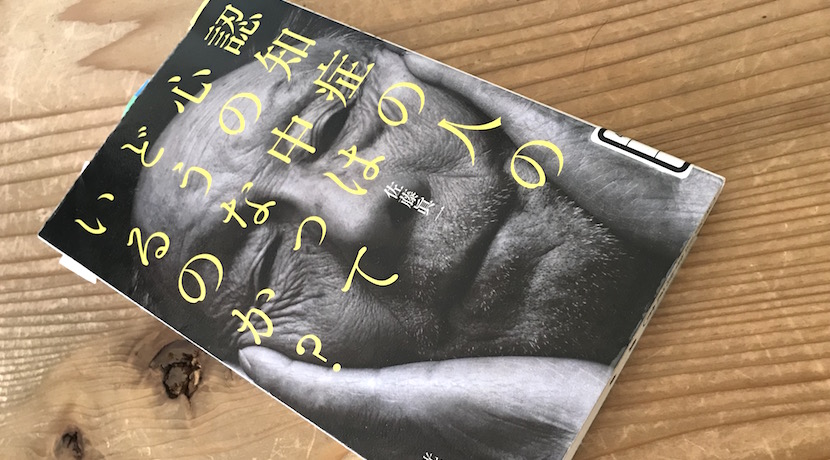

佐藤眞一著『認知症の人の心の中はどうなっているのか?』(光文社新書2018年12月発行)を読んだ。

一昨年2020年の夏頃から認知症が目立ちはじめていた父と、私と姉は昨年2021年夏から同居している。父は、やったことや会話の内容をたいてい忘れてしまうから、再び話題になると「そんなことはオレは言ってない」「聞いてない」「やってない」というふうで、コミュニケーションのズレが日々頻発する。ほかにも、「おまえが金をとったんだろう」「隠したんだろう」「勝手に使ったんだろう」といった妄想もたびたび起きるし、何度も同じことを繰り返し尋ねてきたり、つじつまの合わないことを主張しつづけることもしょっちゅうだ。おかげで思わず大笑いすることもあるけれど、そのせいでイライラさせられたり、やりきれない気持ちにさせられたりすることのほうが圧倒的に多い。だから、認知症について理解の糸口になりそうな本があれば、できるだけ読むようにしている。

これまで私が手にしてきた本は、おおよそ認知症の人の気持ちに寄り添うことの大切さを説いていて、それはそれで共感を覚えるので「そうだよな、そのまま受け入れなくちゃ」と思うのだけれど、日常的なイライラややりきれなさの捌け口は見つけられずに堂々巡りしがちだった。そんな折にこの本を読み、はじめてクリアに見えてきたことが多々あった。父の心の中も、少しわかるような気がしてきた。

それは、この本が、認知症になって低下する能力がいかなるものであるかと合わせて、そもそもそれらの能力がどのように機能しているかをセットで説明してくれたからだ。

例えば、低下する能力のひとつとして「社会的認知」があげられる。

社会的認知とは、相手の表情や言葉や身振りから気持ちを推測し、それを踏まえて適切な行動をとるといった能力のことだ。例えば会話をしているときに人は、言葉だけでなく表情や声のトーンや仕草も含めて相手の本心を推測しながら応答する。だけど、その能力が衰えてしまうと、本人の言動によってこちらが怒ったり悲しんだりしても真意を理解してくれないので、往々にしてこちらは「どうして分かってくれないの?」と嫌悪感を抱いてしまうことになる。そしてなぜかその嫌悪感だけは、認知症になっても読み取れるのだという。結果、こちらは理解してもらえない不毛さに嫌気がさし、認知症の人は「自分は嫌われている」と感じてしまうというのだ。

先日、私が帯状疱疹が出てしまい病院に行って帰宅したとき、父が「お前は俺の金をどうにかしたんだろう」と荒々しく言い立ててきて、「病気だから休ませて。お金の話は、またゆっくりね」となだめたのだけれど、「そんなこと言ってる場合じゃない。病気なんてどうでもいい」と父は激高し、大いに傷つけられた出来事があったのだが、まさに、社会的認知が低下している父が、私が疲れきっている様子も休みたいという気持ちも推測できずに自分の思い込みをぶちまけ、そんな父に対して私は嫌悪感を示してしまったという成り行きだったのだ。私も傷ついたが、父も私に嫌われたと感じて傷ついていたのだろう。

「記憶力」も、認知症になると低下する能力のひとつだ。

記憶という情報処理のプロセスを3段階にして考えると、「記銘(覚える)→保持(覚えた内容を忘れずにいる)→想起(保持した内容を思い出す)」に分けられ、認知症の記憶障がいは一段階目の「覚える」で生じる(それに対して、中高年の記憶力の衰えは三段階目の「思い出す」で生じる)。

たしかに父の記憶状況をみると、例えば、昨年夏に私と札幌から飛行機に乗って所沢に移動して来たことや、昨日ケアマネさんが来てくれたことは覚えていないのに、高校時代の先生や友人とのエピソードはしっかり覚えていて語り出すと止まらなくなる(いつも同じエピソードを繰り返すのだが)。つまり、記憶の「保持」も「想起」の能力もまだ健在なことが分かる。

「注意力」も、認知症になると低下する。

勉強や仕事に集中したり本やゲームに夢中になったりする「焦点的注意」も、何かに注意を向けた状態を継続する「持続的注意」も、騒音の中で話を聞くといった雑多な感覚的情報の中から何かを選んで注意を向ける「選択的注意」も、車の運転や料理などのように複数の物事に同時に注意を向ける「分割的注意」も、いずれも低下する。

たしかに父は、いっしょにドラマや映画をみようと誘ってもストーリーを追うことができず「変な話だ、つまらない」とかなんとか言って中座してしまうし、ショッピングセンターに行って服や靴を選ぶようなこともできない。父の場合、車の運転はしたことがないし料理もほとんどしていなかったから、「分割的注意」に関して衰えたかどうかの判断要素があまりないのだけれど、推して知るべし。

そして認知症になると、自分が置かれている状況を理解する「見当識」が低下するのが大きな障がいとなる。時間・場所・人という、3つの重要な要素がわからなくなってしまうのだ。

著者は、見当識に障がいがある状態とは「眠っている間に、知らない場所に連れていかれてしまったら、どんな気持ちになるか?」を想像してみるといいと言う。どこなのか、今が朝か昼なのか夜なのか、話しかけてくる人が誰なのかもわからない。そんなサスペンスドラマの一場面ような状況に置かれたら、誰でも不安にならずにはいられない。

思えば父は、家にいるのに「ここは札幌か?函館か?東京か?」と聞いてきて、「所沢だよ、埼玉県だよ」と言っても首をかしげることがある。日にちや曜日を何度も確認するのはもとより、「今は朝か?夜か?」と聞いたり、さっき「昼ごはんを食べたな」と朝食後に確かめたりもする。私も姉も「またそんなこと言って」と笑ってしまうこともあるし、「さっきも言ったよね」などと邪険に返事してしまうこともあったけれど、父はきっと、いつも不安にかられているのだ。これからは、淡々と朗らかに何度でも繰り返してあげようと思う。

とりわけこの本を読んで目からウロコが取れたように感じたのは、認知症の人にとって、自律性を失っていくことの辛さだった。

例えば、「ご飯、ちゃんと食べた?」と聞かれて、実際には覚えていなかったり食べていなかったりするのに「食べた」と取り繕って答えることがあり、その取り繕いに気づいた家族が「どうして嘘をつくの!」などと責めがちになる。でも本人は嘘をついているつもりはなくて、答え方がわからないのだけど「答えなければならない」と思って相手に合わせて適当に答えてしまうのだという。そんな体験を重ねるうちに、自分の意思を伝えられなくなっていき、かといってとっさの判断もできないので相手に合わせ、相手の言うことにただ従うようになっていく。結果、自律性がなくなって他律的になってしまうのだ。

自律とは「自己決定できること」。それができなくなってしまうと、どうなるのか。

お腹が空いてもご飯を作ったり近所の店に食べに行ったりもできず、買い物に行きたくてもどうやって行けばいいかわからない。「この服を着て出かけて、あそこに行くから帰りにあの店に寄ってコーヒーを飲もう」などというありふれた日常を計画して行動することもできない。そうなると、自分の行動を自分で決めて実行する自由が奪われた腹立たしさ、自己決定できない辛さが湧き出てくることは想像に難くない。

たしかに父も、「オレはおまえたちに管理されたくない」と腹立たしく言ってきたことがこれまでに何度かあった。だけど、父にお金を渡しておくと財布を隠してしまったりデイサービスに持っていってしまったりするので、私たちが預かっておかないと面倒が度重なってしまう。無論、札幌に行きたくなる気持ちはわかっても、一人で旅立たせるわけにはいかない。「必要なときはちゃんとお金を渡すし、予定を立てて札幌行きも実現するから」と何度説明しても、父は苛立つ。

そんなとき、ついつい父の腹立ちの矛先が私たちに向かっているように感じてしまっていたが、この本を読んで、その腹立たしさは私たちに向けられているというよりも、実は、できなくなってしまったことへの憤りだと理解すれば、私たちも「父のためを思ってやってあげているのに、わからんちん!」などと怒らずにすむと思えてきた。

もうひとつ、目からウロコ級だったのは、「未来展望」がなくなることの苦しみという視点だ。

私たちは日常生活のなかで、自分で課題を設定して、そこに向かって進んでいくということを無意識のうちにやっている。例えば、「今週中に庭の草取りをしよう」とか「月末に孫が来るから好きな食べ物を買っておこう」というように。ところが、記憶障がいが起こると、最近の出来事を振り返って現状と比較して課題を設定することが難しくなってしまう。加えて、これから先の予定を覚えておく「展望的記憶」もできなくなるので、課題に向かって進むことも難しくなる。つまり、過去から未来へと続く時間のなかに自分を位置づけ、課題を設定して自律的に生きるという未来展望を持てなくなってしまうのだ。

昨日がどうだったのか、明日がどうなるのか、わからない。自分がどこに向かって進んでいるのかわからず、未来が思い描けない。「ああ、楽しみだなぁ」「これをしたら、どんな発展が生まれるかな」などとワクワクドキドキすることなどできず、ただただ不安がこみあげてくる。

父もそんな状態で、寄る辺のない不安な気持ちになっているのだろう。なのに私は「分からなくなっちゃったら、それはそれで受け止めて生きるしかないじゃない。自分でできなくても、ちゃんとサポートしてくれる娘たちがいてラッキーだと思ったほうがいいよ」なんて呑気に言い聞かせていたのである。父がどれほど不安かなんて、想像したこともなかった。その不安がいかほどのものか想像できていなかったのだから、これまで読んできた本に書かれていた「認知症の人の心に寄り添う」という真意も理解できなかったわけだ。

……といった具合で、父との日常で生じていたコミュニケーションのズレの真相と、イライラもやもやが生じる仕組みがよくわかった。この本と出会えて、よかったです。

介護されるようになると、いろいろ世話をしてもらっているのに自分は何もお返しできないという「負債感」を抱くということも書かれていた。やってもらっているのに素直に「ありがとう」と言えないのは、負い目を強く感じてしまっているからなのだという。介護しているこちら側は、やってあげているのだから「ありがとう」の一言くらい言えばいいのにと思ってしまいがちだけれど、そこはどっこい、例えば洗濯物をたたんだり花の水やりをしてもらったりして、こちらから「ありがとう」を言う場面を設けるのが大切だと著者は説く。「ご飯食べてくれてありがとう」「起きてくれてありがとう」でもいいから、ともかく「ありがとう」と口にする。

ただし、そうはいっても介護する人にも「ベネフィット」は必要だ。著者は、介護する人はなるべく同じような状況にある人たちと話す機会を作ってアイディアを交換するなどして雲が切れて青空が見えたような経験ができれば、「こんな人たちと知り合うことができたのは、介護していたからだなぁ」とベネフィットを感じられるだろうとも言う。

そういう意味では、私もこのブログを読んでくれている友人知人が温かな言葉をかけてくれたり、ためになるアドバイスをしてくれたり、未知の方が「遠くの地で同じ戦いを挑んでいる同士がいることを励みに、私もより良く生きていきたいです」などという嬉しい感想を送ってくれたりと、すでにたくさんのベネフィットを頂戴している。父のおかげだ、ありがとう。

俺様感が半端ない昭和一桁男の父も、私たち娘から世話されることによる「負い目」をまぎれもなく感じているのだろう。というか俺様感が人生の基盤の人だもの、その分、負い目はヘビー級に違いない。しからば、お寿司をおごってもらったり、一緒に買い物に行って支払ってもらったり、「パパ、太っ腹〜!」という晴れ舞台をもっともっと用意して、こちらもダイレクトなベネフィットを実感しながら「ありがとう!」を連発していこうではないか。これからは、もう遠慮はしないぞ(←などという読後感、著者は想像もしてないだろうなぁ)笑

父の心の中が、少しわかる気がしてきた

気になること

気になること