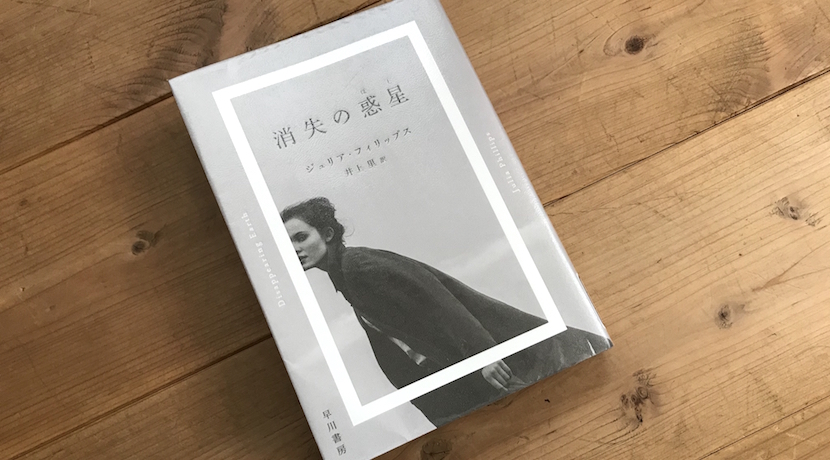

ジュリア・フィリップ著『消失の惑星(ほし)』(早川書房2021年2月発行)を読んだ。

やめられない、とまらない。

だけど、昼は仕事しないと、夜は眠らないないと。

というわけで、移動中や就寝前の余暇をすべてこの本に費やしていたら、途中、眼精疲労による眼痛+頭痛に悩まされたけど(黄砂の影響もあったかも?)、それにも負けず夢中で読み終えました。

すごかった。読み終えたときは茫然自失。現実世界に戻ってくるまで時間がかかった。

物語は、カムチャツカ半島の中心都市ペトロパブロフスク・カムチャツキー市の海岸で、2人の姉妹が男に連れ去られてしまう1章からスタートする。

11歳のアリョーナと8歳のソフィヤは、どこに連れて行かれたのか? 2人を連れ去った男は何者なのか? 2人は殺されてしまったのか? 生きているのか?

・・・謎と不安に引っ張られながら読み続けるのだが、なかなか核心が見えてこない。

章ごとに違う女性の日常や出来事が描かれ、喪失や屈辱や焦燥感にジリジリさせられる数々のエピソードを通して、カムチャツカ半島の自然と人々のライフスタイル、男女関係の機微、原住民族とロシア系白人の意識や生活文化の違いや偏見、ソ連時代からの政治的変遷と世代格差なども見えてくる。

あの章に登場したあの人の恋人が、この章では、違う章で登場した人の兄として登場しする・・・といった具合に、ページをめくるうちにエピソードと人物が交錯し、絡み合う。

光の当て方で、人物像は違って見えてくる。場面や周囲の人との関わりによって心情も一様ではない。

読むうちに、人も物事も立体的になっていく。そして、描かれる人それぞれが各々に、失踪した2人の姉妹について思いをめぐらせ、読者の想像をかきたてる。

でも、それらが、どのように繋がっていくのか、どこに向かっていくのか、最後までわからない。だから、やめられないとまらない。

物語が急展開するのは、13章のうち最後の2章だ。目まぐるしく流れが勢いづいて、核心に向かって渦巻いていく。そしてラストへ・・・。

そのストーリー構成もさることながら、私を夢中にさせたのはカムチャツカ半島の自然や人々の暮らしや文化の描写だった。

というのも、カムチャツカ半島の名は知らないわけではなかったが、「北海道の向こうの方にある」くらいの茫漠とした認識しかなく、お恥ずかしながら、そこに街があったり人が暮らしたりしている様子など想像したことが一度もなかったから。

今も伝統的なトナカイの放牧を続ける原住民がいたり、そこから都市に出て暮らす若者がいたり、ソ連時代から移住してきた白人系ロシア人と原住民族との間に差別偏見があったり経済格差があったりすることなど、私は何一つ知らなかった。

物語を追いながら、多くを学べた。

そして、読後に私の心に残ったのは、物語をつむぐ力の余韻だった(って、こなれてない表現で申し訳ない。ネタバレしたくないので、あしからず)。

著者ジュリア・フィリップスは、アメリカ・ニュージャージー州生まれ。高校生のときからロシアに興味を持ち、カレッジでロシア文学を学び、在学中にモスクワへ留学。2011年に創作のためにフルブライト・プログラムの研究奨学金を得て、2年間、カムチャツカ半島でこの作品のためのリサーチと執筆を進めたという。

原題『Disappearing Earth』。2019年の全米図書賞最終候補作。

舞台は、カムチャツカ半島。幼い姉妹の失踪をめぐる女たちの物語

日々の楽しみ

日々の楽しみ